Microsoft Azureコラム

Writer:手戸 蒼唯(てど あおい)

Catena-Xとは?自動車産業が挑むデータ連携の新標準

グローバルサプライチェーンの複雑化とカーボンニュートラルを始めとする環境規制の強化により、製造業界は大きな転換点を迎えています。この課題に対し、欧州発のデータエコシステム「Catena-X」が注目を集めています。本稿では、自動車産業を起点とした製造業全体のデジタル革新について、最新動向から実装方法まで、実務的な観点から解説します。

Catena-Xとは?

Catena-Xの概要と、Catena-Xが誕生した背景について解説します。

Catena-Xとは?

Catena-Xは、自動車業界向けの オープンで協調的なデータエコシステム です。サプライチェーン全体の透明性向上や効率化を目的として、企業間でデータを安全に共有できるプラットフォームを提供します。

2021年、BMWやメルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどのドイツ主要企業が中心となり、非営利団体「Catena-X Automotive Network」として設立されました。自動車産業を起点に、部品メーカーから完成車メーカーまでをつなぐオープンで安全なデータ共有の仕組みの構築を目指しています。

Catena-Xの特徴は、データの主権を保持したまま、必要な情報のみを安全に共有できる点にあります。例えば、一次サプライヤーは自社の機密情報を開示することなく、必要な品質データのみを完成車メーカーと共有することが可能です。

「部門別ベストプラクティス 製造データの企業間データ交換」では、企業の製品開発部門の課題の一つであり、特に欧州で進むManufacturing-XやCatena-Xを介した連携や、異なるシステム間の連携を実現する方法をご紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

なぜ今、欧州の自動車産業がデータ連携に動いたのか

欧州連合(EU)は2021年7月、温暖化ガスの大幅削減に向けた包括案を公表し、2035年までにガソリン車など内燃機関車の新車販売を事実上禁止する方針を打ち出しました。ただし、2023年3月には方針を一部修正し、二酸化炭素と水素を合成して作る液体燃料「e-fuel(イーフューエル)」のみを使用する新車については、2035年以降も条件付きで販売を認めることを決定しています。近年、電気自動車の実用面での課題も指摘される中、この規制緩和は環境負荷の低減と技術的な現実性のバランスを取る動きと言えます。

このようなEUの環境規制強化に対応するためのサプライチェーン強化の必要性が、Catena-X誕生の背景にあります。また、世界的な半導体不足は従来の調達管理の限界を露呈させ、デジタル化における米中との競争も、業界全体でのデータ連携を推進する要因となっています。

Catena-Xに参加している企業

Catena-Xの普及状況と、参加企業の動向について解説します。

世界の自動車メーカーが参加する理由

現在、BMWやメルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなど欧州の主要自動車メーカーや、ボッシュやシェフラーなどの自動車部品メーカーがCatena-Xに参加しています。参加の主な理由として、以下が挙げられます。

- 環境規制への効率的な対応

- サプライチェーンのレジリエンス強化

- デジタル競争力の向上

さらに注目すべきは、BASFやシーメンスといった化学・産業機械メーカー、さらにはSAPやマイクロソフトなどのIT企業も参加していることです。これは、現代の製造業において、業界の垣根を越えたデータ連携の重要性が高まっているためです。

Catena-Xがもたらすメリット:コスト削減からサステナビリティまで

Catena-Xにより、主に以下の4つのメリットが期待できます。

サプライチェーンの可視化:在庫最適化とコスト削減に

従来は把握が困難だった二次、三次サプライヤーの生産状況や在庫状況をリアルタイムで確認できるようになります。例えば、自動車メーカーが最終製品を作る際、直接取引のある一次サプライヤーだけでなく、その先の部品メーカーの状況まで把握できるため、サプライチェーン全体での在庫の最適化が可能になります。これにより在庫コストの削減も可能です。

品質データのリアルタイム共有:不具合の早期発見と対策

製造工程で発生した品質データをリアルタイムで共有することで、部品の不具合を早期に発見し、対策を講じることができます。従来は月次や週次で行われていた品質データの共有が、異常検知時に即座に行えるようになり、不良品の流出防止や品質改善のスピードが大幅に向上します。

環境負荷の可視化:CO2排出量の把握と削減

EUの環境規制強化に伴い、製品のライフサイクル全体でのCO2排出量の把握が求められています。Catena-Xでは、部品の製造から輸送、使用、廃棄までの各工程におけるCO2排出量を標準化された形式で集計・共有することができます。これにより、サプライチェーン全体での環境負荷の可視化と、効果的な削減施策の立案が可能になります。

トレーサビリティの確保:迅速なリコール対応

部品のロット情報や製造履歴を追跡できることで、品質問題が発生した際の原因特定とリコール対応が効率化されます。従来は数週間を要していた対象範囲の特定が、数日で完了できるようになります。これにより、リコールコストの削減と顧客満足度の向上を同時に実現できます。

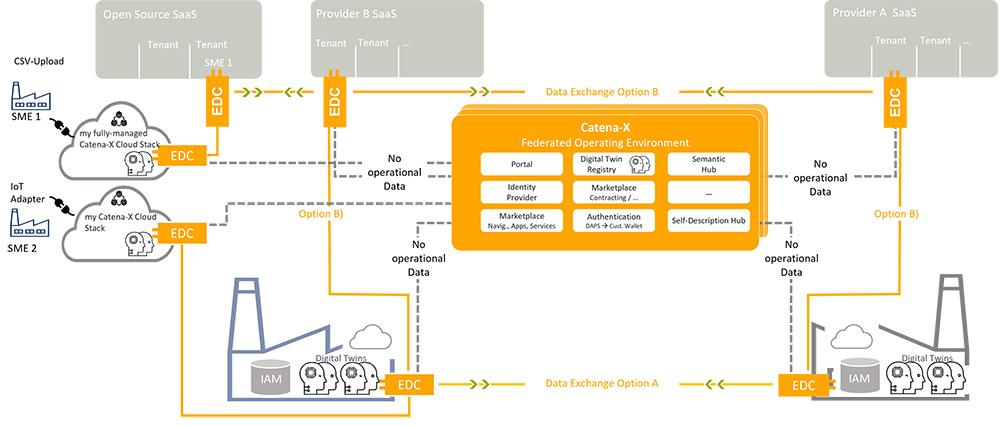

これらのメリットを実現するため、Catena-Xではデータ交換プラットフォームを提供しています。参加企業は、EDC(Eclipse DataSpace Connector)を介してこのプラットフォームに接続し、標準化されたフォーマットでデータを安全に共有することができます。

【Catena-Xのシステム構成図】

出典:catena-x

では次に、このプラットフォームを支える技術標準と実装要件について詳しく見ていきましょう。

Catena-Xの技術標準と実装ガイドライン

Catena-Xが定める技術標準と、参加企業がシステムを実装する際の要件について解説します。

データ空間の標準化アーキテクチャ

Catena-Xは、欧州のデータ基盤「Gaia-X」の設計思想を踏襲しています。参加企業は以下の技術標準に準拠することが求められます。

- International Data Spaces(IDS)準拠のデータ交換プロトコル

- Asset Administration Shell(AAS)によるデジタルツイン表現

- OAut.0ベースの認証基盤

またCatena-Xのアーキテクチャは、製造業で広く採用されているOPC UA(OPC Unified Architecture)との互換性も確保されています。OPC UAは工場設備からのデータ収集における国際標準規格であり、これにより既存の工場システムとCatena-Xとの円滑な統合が可能になります。

OPC UAに関して詳しくは「OPC UAの概要やメリットとは?製造業のグローバル展開で重要となるOPC UAの実装から活用まで」もご覧ください。

セキュリティとデータ主権の確保

Catena-Xの標準規格では、データ主権を維持しながら安全な共有を実現するため、以下の要件が定められています。

- エンドツーエンドの暗号化の実装

- アクセス権限の管理機能

- データ使用履歴の追跡システム

これらの要件に従うことで、参加企業は機密情報の漏洩リスクを最小限に抑えながら、必要なデータ連携を実現できます。

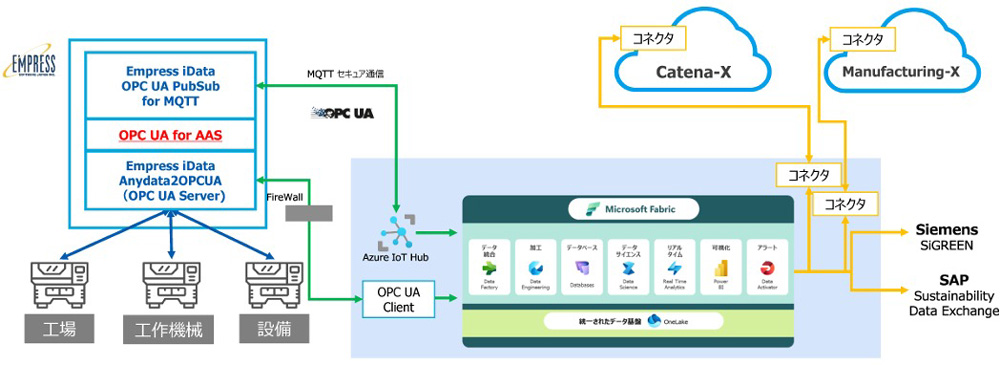

Microsoft Fabricによる実装例

Microsoft Fabricを活用することでCatena-Xの要件に準拠したデータ基盤を効率的に構築できます。

以下の図のように、工作機械あるいは工場内のデータを収集しOPC UAの重要な情報モデルであるOPC UA for AAS(Asset Administration Shell)を経由してMicrosoft Fabricに接続をすることで、Catena-XやManufacturing-Xの対応が見込めます。

これらのツールの導入には、既存システムとの統合や社内データの標準化、セキュリティポリシーの見直しなど、十分な準備が必要です。しかし、適切に実装することで、取引先とのデータ連携の自動化や品質データのリアルタイム把握が可能となり、業務効率の大幅な向上とグローバルサプライチェーンにおける競争力強化を実現できます。

「部門別ベストプラクティス 製造プロセスの見える化」では、従来の製造プロセスの課題やMicrosoft Fabricを活用した解決概要などを紹介しています。こちらもぜひご覧ください。

日本企業が検討すべき対応と準備

欧州発の取り組みであるCatena-Xですが、グローバルに事業を展開する日本企業にとっても重要な検討課題となっています。

グローバルサプライチェーンにおける位置づけ

日本企業は現在、大きな岐路に立っています。欧州の主要完成車メーカーがCatena-Xを採用する中、対応の遅れは取引機会の損失につながりかねません。特に自動車部品メーカーは、品質データやCO2排出量データの共有要請に備える必要があります。また、化学・素材メーカーにとっても、最終製品のカーボンフットプリント算出に必要なデータ提供を求められる可能性があります。

システム移行と人材育成の進め方

Catena-X対応には、システム面での準備に加え、人材面での対応も重要です。以下のようなステップでの準備が推奨されます:

-

現状のデータ管理体制の棚卸し

社内の品質データ(検査記録、不具合履歴)、環境データ(CO2排出量、エネルギー使用量)、生産データ(在庫、生産計画)の管理状況を確認します。各データの形式や更新頻度、そして管理部門を明確にすることが重要です。 -

必要なデータ項目の特定と標準化

次に、Catena-Xが定める標準フォーマットと自社データを比較し、必要な変換ルールを策定します。データの正確性と一貫性を確保するため、管理体制の見直しも同時に行います。 -

システム要件の定義

APIゲートウェイの構築やセキュリティ要件の確認を行い、既存システムの改修範囲を特定します。特に、データの暗号化やアクセス制御など、セキュリティ面での要件定義は慎重に行う必要があります。 -

段階的な導入計画の策定

最後に、プロジェクトチームを組成し、具体的な予算とスケジュールを立案します。社内の関係部門や取引先との調整も、この段階で進めていきます。

段階的な導入アプローチの設計

全ての業務プロセスを一度に移行することは現実的ではありません。先進企業の事例から、効果的なアプローチを解説します。

Phase 1:品質データの共有から着手

品質検査データの自動連携と不具合情報の即時共有を実現します。

Phase 2:サプライチェーン可視化の範囲拡大

在庫データと生産計画の連携により、需給予測の精度を向上させます。

Phase 3:サステナビリティデータの統合

CO2排出量の測定体制を構築し、環境負荷データの統合管理を行います。

各フェーズでは、小規模な実証実験から開始し、成果を確認しながら展開範囲を拡大していきます。

データ連携で切り拓く、持続可能な製造業の未来

Catena-Xは、業界全体でのデータ連携を実現することで、この課題に対する解決策を提供します。特に、サプライチェーンの可視化、品質管理の高度化、サステナビリティへの対応など、現代の製造業が直面する重要課題への対応を可能にします。

日本企業にとっても、グローバル競争力を維持・向上させる上で、Catena-XやManufacturing-Xなどの企業間のデータ交換プラットフォームへの対応は、避けては通れない重要な経営課題となるでしょう。本稿で解説した導入アプローチを参考に、自社に適した形での検討を進めることをお勧めします。

東京エレクトロンデバイスでは、Catena-Xの導入支援からMicrosoft Fabricを活用したデータ基盤の構築まで、お客様のデジタルトランスフォーメーションを包括的にサポートしています。ご不明な点やご相談がございましたら、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ】 Empress Anydata2OPCUA・Microsoft Fabricに関するご相談はこちら

https://esg.teldevice.co.jp/iot/azure/solution/detail_idata_anyadata.html

https://esg.teldevice.co.jp/iot/azure/fabric/index.html

Catena-Xに関するよくある質問(FAQ)

- Q1. 既存の品質管理システムとの統合は可能ですか?

A. OPC UAなどの標準規格との互換性が確保されているため、既存システムとの統合は可能です。ただし、データフォーマットの変換などが必要になる場合があります。 -

Q2. データセキュリティはどのように確保されますか?

A. データ主権の概念に基づき、各企業が自社データの共有範囲を細かく制御できます。また、エンドツーエンドの暗号化やアクセス権限の管理により、セキュリティを確保します。 -

Q3. 日本国内のサプライヤーとの取引にも影響がありますか?

A. 当面は欧州での取引に限定されると考えられますが、グローバルスタンダードとなる可能性もあり、将来的な対応の検討が推奨されます。 -

Q4. 導入にはどのくらいの期間が必要ですか?

A. 企業規模や対象範囲によって異なります。通常は段階的な導入を行い、初期の品質データ共有の実装という流れ6~12ヶ月程度となります。詳細はぜひお問い合わせください。 -

Q5. 中小企業でも参加は可能ですか?

A. はい、可能です。中小企業向けの導入支援プログラムも用意されています。ただし、システム対応のための準備は必要です。 -

Q6. 参加しないとどのような影響がありますか?

A. 特に欧州の完成車メーカーと取引がある場合、将来的に取引要件となる可能性があります。また、サプライチェーンの可視化や環境規制対応で競争上の不利が生じる可能性があります。